画像クリックで拡大⇔縮小 |

|

画像クリックで拡大⇔縮小 |

画像クリックで拡大⇔縮小 |

|

|

|

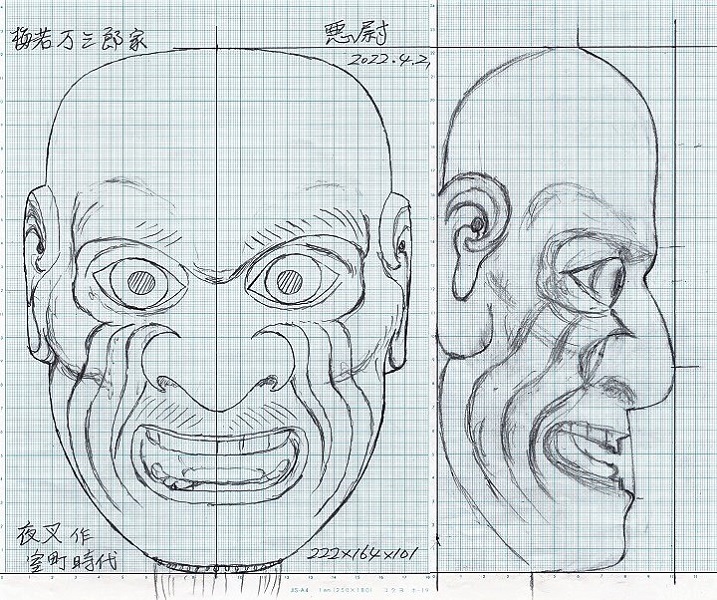

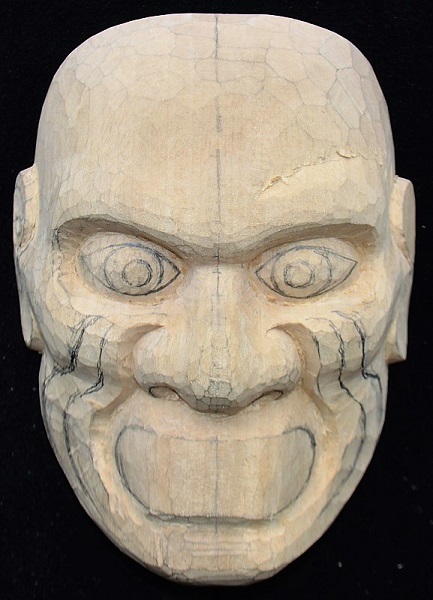

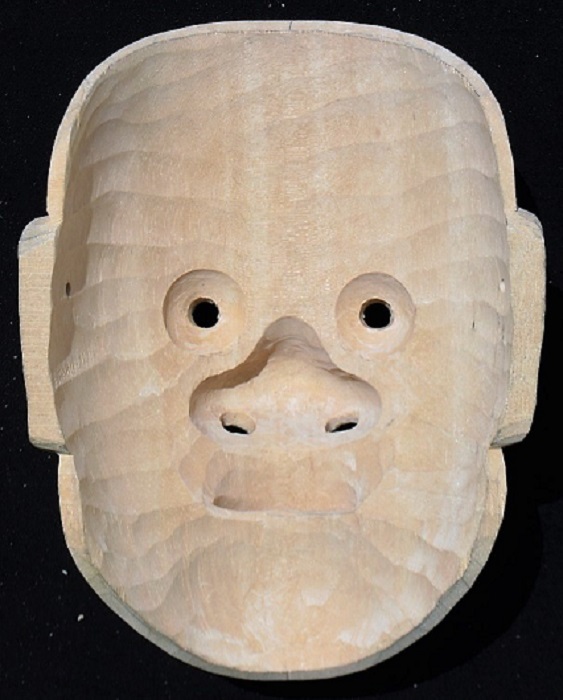

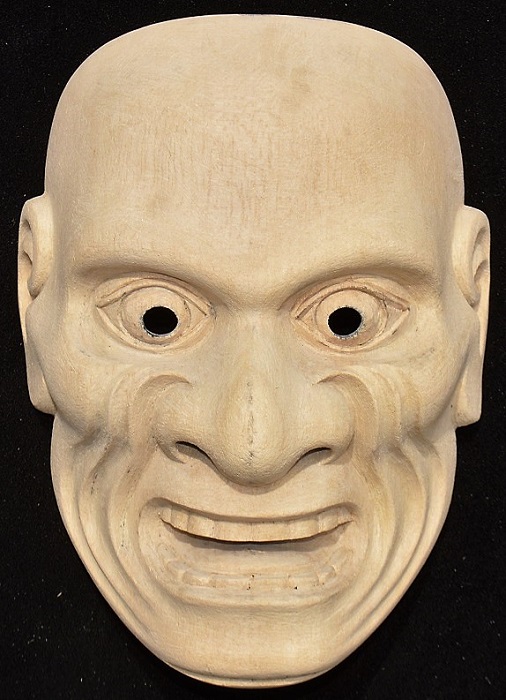

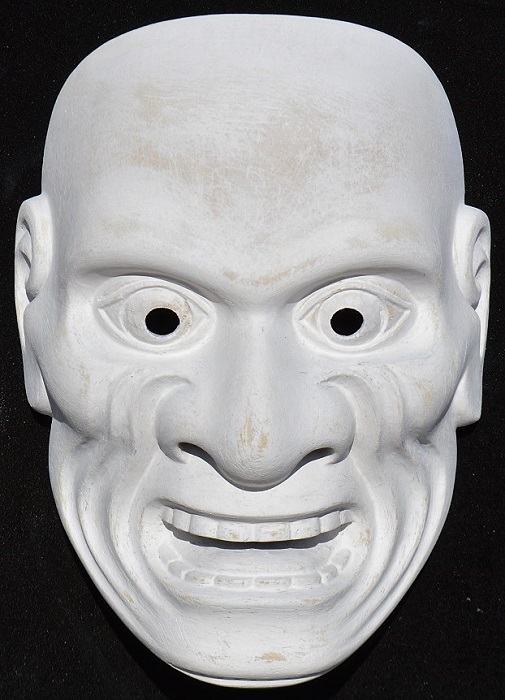

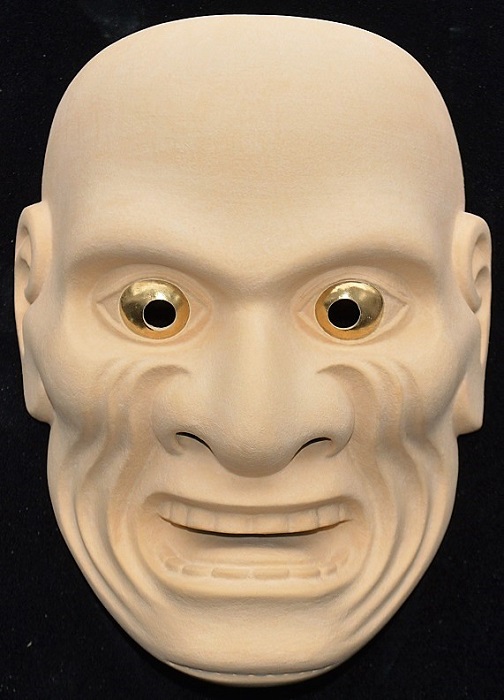

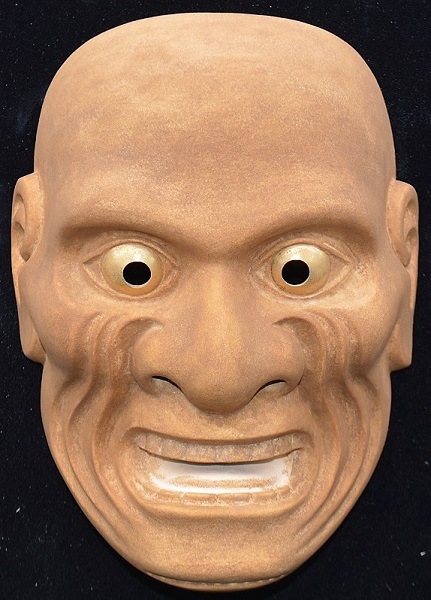

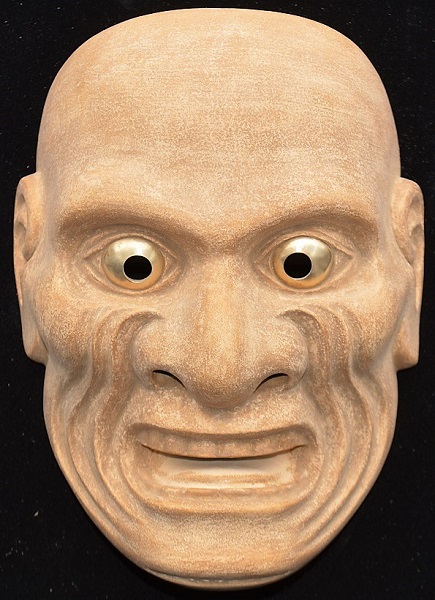

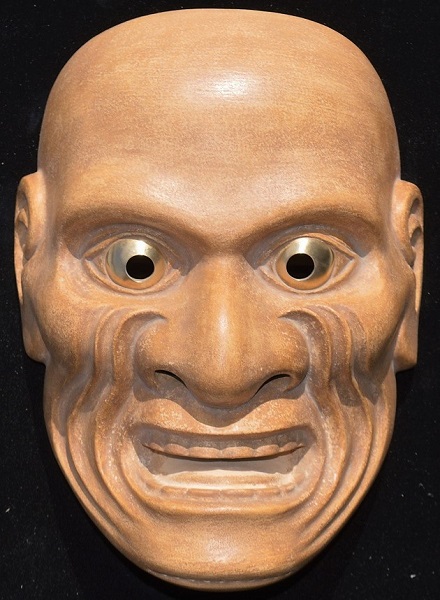

強く恐ろしい表情をした尉(老翁)の面。老神・怨霊などに用いる。

梅若万三郎 家 蔵 夜叉 作(室町時代)を参考

222 x 164 x 102 |

|

| 準 備 | ||

|

||

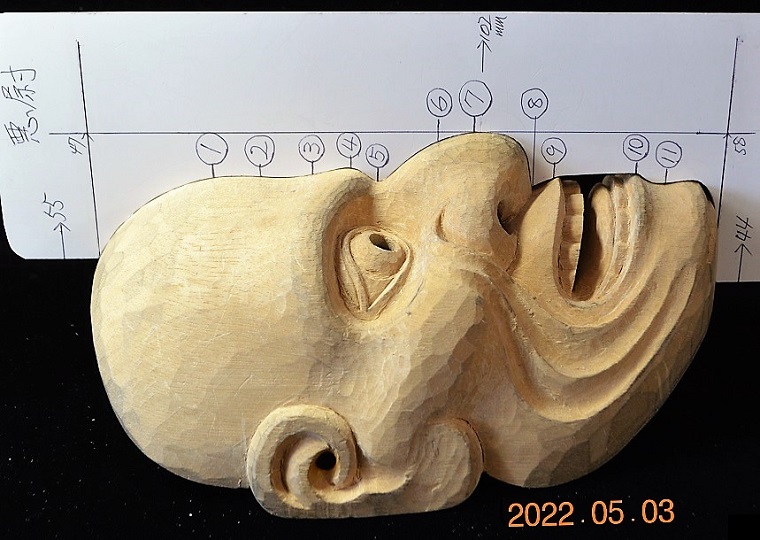

| 写真から面輪郭型と縦中心型を推測でイメージ図を作る |

||

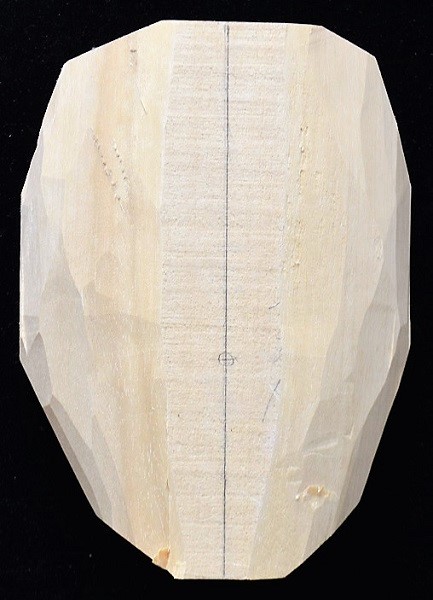

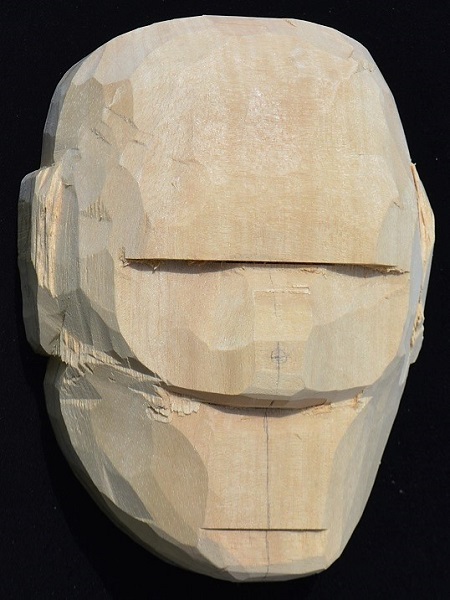

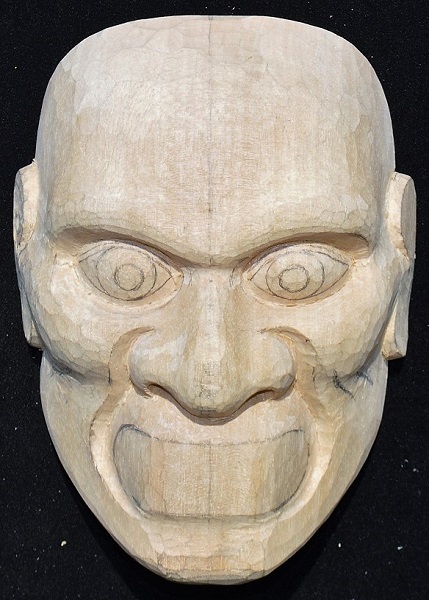

| 初 期 彫 り | ||

表 |

裏 |

荒彫り |

| ノコとノミで裏側から面型を出し平ノミで両端の不要部分をはずす。 |

丸ノミで大雑把に裏を彫り込んだ。 | ノコとノミでイメージを浮かべながら彫りはじめる。 |

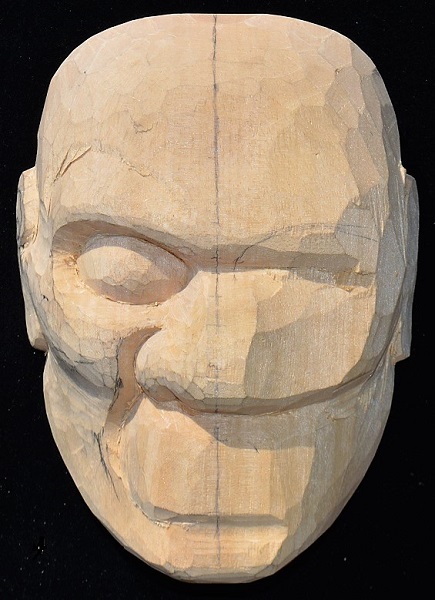

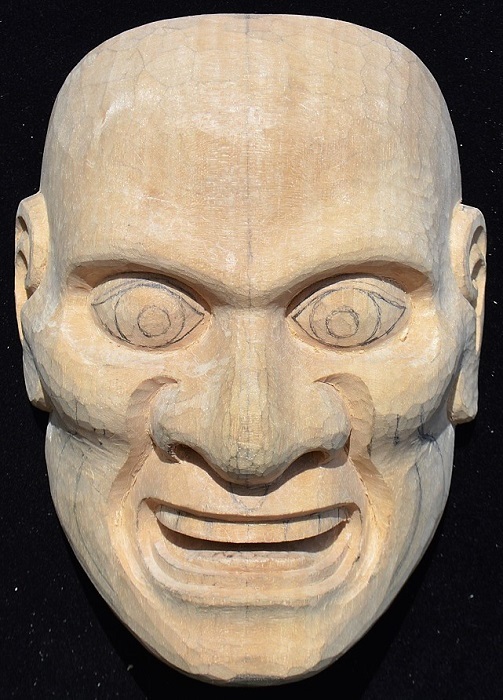

| 中 間 彫 り | ||

-1- |

-2- |

-3- |

| 全体の不要部分をザクッと削り向かって左側を大まかに彫り出す。 | 向かって右側を彫り出し左右のバランスを見る。 | 全体が見やすくなるよう彫り進める。 |

| 写真とイメージ図を眺めそれぞれの位置づけをし感覚を見ながら少しずつ削り出す。 | ||

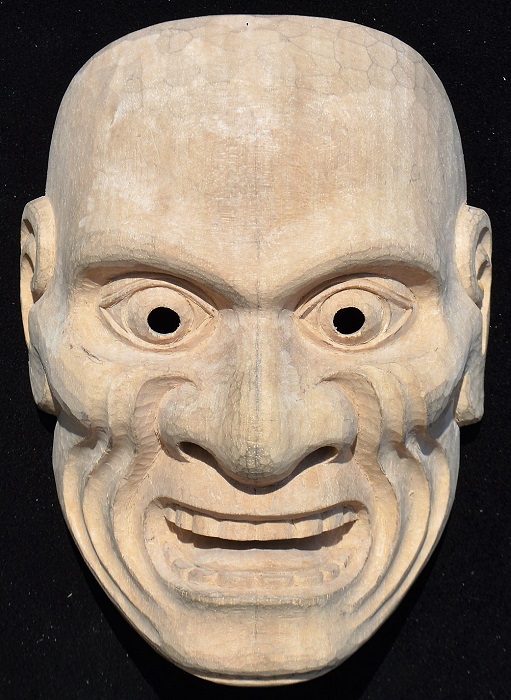

| 木彫り仕上げ | ||

|

|

|

| 目 に 金 具 |

|

|

|

| 下塗り後に接着する。 作り方はココ |

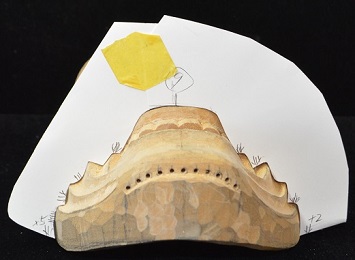

| 型 紙 作 り | |

|

|

|

|

|

縦型は推測で作った型紙から彫りながら修正。3~7㎜前後が変更となった箇所がある。

面型、横型、目の縦型、口開け型と合わせ全部で16種類を作った。 型紙を作りながら各所で自然なラインへと微調整削りもする。 |

|

| 彩 色 | ||

木地磨き |

下塗り |

上塗り |

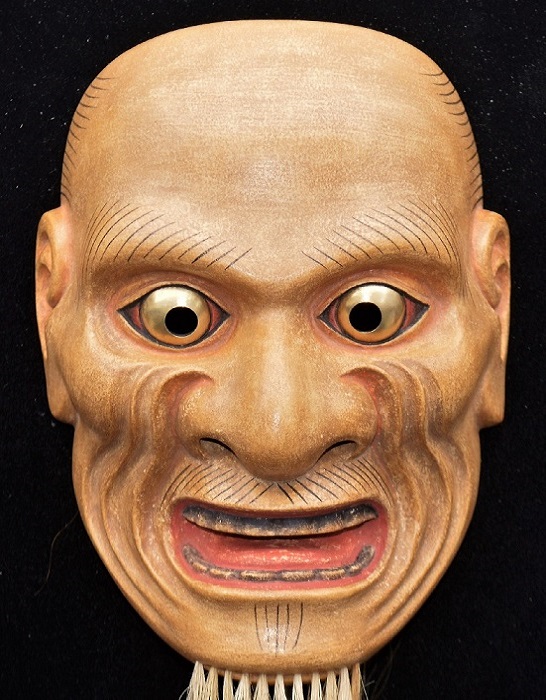

| 木地を#40のペーパーで磨く。 | 下塗り後#60のペーパーで磨く。 | 下塗り時の60%に薄めた膠で胡粉に和黄土、黄土、利休茶、朱土、アワビ粉を混ぜ溶く。 刷毛で3回、パフで4回塗りつけた。 目に金具を接着。 |

| 彩 色 | ||

古色打ち |

研ぎ出し |

古色調整 |

| ヤシャブシの古色液を二回打ち付けた。 | スチールタワシで研ぎ出す。 | ヤシャブシ、朱、黄色をうっすらと打ち込む。 |

| 仕 上 げ | ||

毛描き・植毛 |

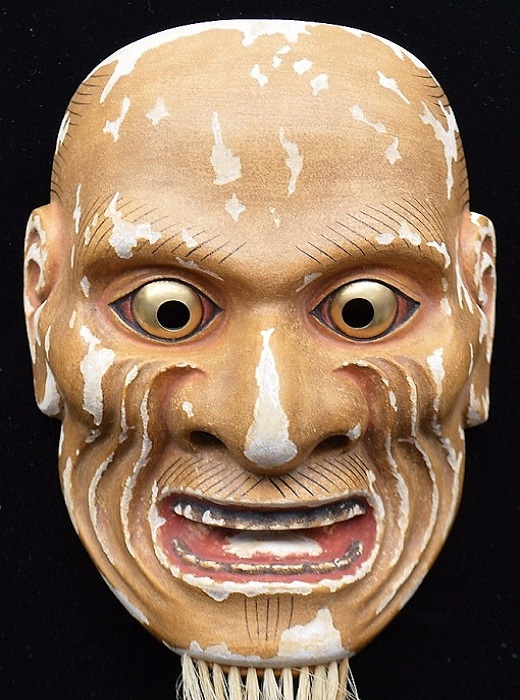

剥 落 |

|

| 毛描き、植毛。 迫力が今一つ足りない。 | 剥落彩色をする。 印刀、竹ベラで剥落をしていく。 木地に古色着けをしていないので剥落個所の古色着けにやや戸惑う。 |

|